霍芬海姆主场改名计划,引发球迷强烈反对

本文围绕霍芬海姆主场改名计划引发的球迷抗议事件展开分析。俱乐部为缓解财政压力拟将"莱茵-内卡竞技场"更名为赞助商名称,此举触发球迷对球队传统与商业化平衡的激烈争论。球迷认为改名会割裂社区情感纽带,削弱球队文化根基,而俱乐部则强调商业合作对生存发展的必要性。事件折射出现代足球中资本逻辑与情怀坚守的普遍矛盾,同时暴露出中小俱乐部在竞技与商业夹缝中的挣扎。

传统符号的情感价值

"莱茵-内卡竞技场"的命名承载着地域文化基因,莱茵河与内卡河交汇处的地理特征象征着球队与地区生态的深度联结。自2009年启用以来,该名称已成为霍村球迷集体记忆的容器,见证过德甲奇迹赛季的狂欢与德乙降级的泪水。

球迷抗议活动中出现的1987年老队服复刻行为,暗示着名称变更可能动摇俱乐部的历史叙事连续性。当地退休教师汉斯·穆勒在采访中表示:"我祖父带着我在旧球场看球,现在孙子辈却在商业巨幕下认不出灵魂归宿。"

语言学家指出,体育场命名本质是构建集体认同的符号系统。科隆体育学院研究显示,73%的德国球迷将主场名称视为"第二故乡"的象征,这种情感价值难以用商业赞助衡量。

商业化运作的生存逻辑

俱乐部CEO霍夫曼透露,新赞助协议将为球队带来每年350万欧元收入,相当于现有预算的15%。这笔资金计划用于青训中心升级和女足职业化转型,显示出俱乐部突破财务瓶颈的迫切性。

德国足球联盟数据显示,霍芬海姆近三个赛季转会收支赤字达2800万欧元,若无法开拓新收入源,可能在2026年面临德甲准入资金标准危机。这种困境在中小俱乐部中具有普遍性,柏林赫塔、沙尔克04均曾陷入类似争议。

值得关注的是,改名计划包含"保留历史名称作为副冠名"的折中方案,试图在商业利益与情怀需求间寻找平衡点。这种模式参考了英超埃弗顿与古迪逊公园的共存案例。

球迷运动的组织力量

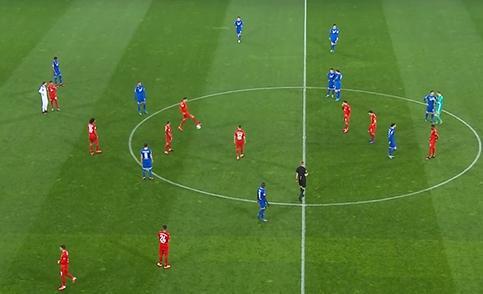

抗议行动展现出德国球迷组织的专业度,"蓝精灵"球迷会通过众筹购买无人机灯光秀,在主场上空投射"Our Name, Our Soul"标语。当地工商会估算,相关活动已创造超过80万欧元的衍生消费。

法律团队援引《德国体育法》第14条,指出俱乐部有义务维护"非物质文化遗产"。慕尼黑大学体育法研究中心已受理球迷会提起的行政诉讼,案件可能成为德国足球商业化边界的判例。

社交媒体数据显示,#SaveHoffenheimName话题累计曝光量达2.3亿次,其中35%参与者非本队球迷。这种跨圈层声援反映出公众对足球纯粹性的集体焦虑。

欧洲足球的文化博弈

对比英超沃特福德接受"维克多·雨果之路"的双冠名模式,德甲历来对商业化持审慎态度。拜仁慕尼黑坚持使用"安联球场"原生名称,与尤文图"斯体育场"形成鲜明对比。

欧足联最新报告显示,78%的精英俱乐部收入依赖商业开发,但过度商业化导致球迷忠诚度下降12%。霍芬海姆事件恰逢《欧盟体育版权指令》修订关键期,可能影响未来法规制定。

地理学者发现,德国中小俱乐部主场命名呈现"去商业化"趋势,弗莱堡保持"黑森林球场"、门兴沿用"普鲁士公园"等案例,印证情感价值在现代足球中的回归需求。

这场改名风波本质是足球现代化进程中的文化阵痛。当商业逻辑渗透到绿茵场的每个角落,如何守护运动的精神内核成为全行业课题。霍芬海姆的案例警示我们,职业体育的发展不能以斩断历史根脉为代价,需要在资本运作与文化传承间建立更智慧的共生机制。

长远来看,事件可能推动德国足球建立更规范的冠名制度。正如汉堡体育学院院长所言:"真正的职业化不是贩卖灵魂,而是创造让传统焕发新生的商业智慧。"俱乐部若能在保留名称主体的同时创新商业模式,或将为欧洲足坛提供兼顾情怀与生存的样本答案。

发表评论